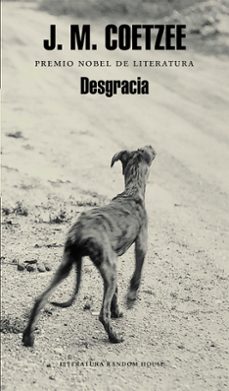

Una novela cruda y terrible sobre personas que tienen que vivir en un mundo que no comprenden, sobre la desgracia y sobre la dignidad.

Este año se le ha concedido el Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa, un autor universalmente reconocido que no precisaba de este galardón para pasar a la posteridad. Pero su caso no es la norma: la mayoría de los integrantes del palmarés de este mediático premio han sido olvidados con la misma celeridad con la que la Academia los sacó del anonimato. Con una excepción: en 2003 poca gente había oído hablar de J. M. Coetzee y muchos menos le habían leído. Se trataba de un autor minoritario, de un “escritor para escritores” que se hizo visible para el gran público gracias al Nobel y cuya figura, desde entonces, no ha dejado de crecer. Al menos para mí, es uno de los mejores autores contemporáneos.

Mi primera lectura de Coetzee fue, precisamente, Desgracia, que ya había obtenido el Premio Booker en 1999. Movido por la curiosidad habitual por el recién premiado, descubrí al que con el tiempo se ha convertido en uno de mis novelistas de cabecera. Así que, en cierto sentido, a este libro le debía una reseña.

A pesar de no tener muchos motivos para sentirse orgulloso, David Lurie está satisfecho con la vida que lleva. Su trabajo como profesor de comunicación en la Universidadde Ciudad del Cabo le llena tan poco como a sus alumnos, pero al menos le permite disfrutar de una posición acomodada y del respeto de la comunidad. Hasta no hace mucho fue todo un seductor, pero ahora, con 52 años y dos divorcios a sus espaldas, es consciente de que ha llegado a un punto en que para disfrutar de compañía femenina del modo que a él le gusta (es decir, sexo sin complicaciones con chicas guapas, jóvenes y con clase) necesita “algo más” que su mirada. Mientras pueda disponer de ese algo más –dinero, posición– no se queja, pero David siente como la vejez llama a su puerta y comienza a obsesionarse con aprovechar sus últimas oportunidades, con aferrarse a último rastro de virilidad y, de un modo torpe e impulsivo, se enreda en una relación con una alumna que termina en escándalo.

Aunque él sienta que todo ha terminado, la caída en desgracia de David Lurie está muy lejos de acabar. Expulsado de la universidad y rechazado por todos, intenta refugiarse por un tiempo –hasta que amaine el temporal– en la granja de su hija Lucy. Allí va a descubrir una Sudáfrica muy distinta de la que él ha conocido: un lugar donde de nada le valdrán su erudición o su cinismo, un lugar terrible donde un nuevo orden se está consolidando en medio de brutales conflictos raciales, un territorio implacable cuyas reglas trascienden lo meramente humano.

Ni siquiera enfrentándose juntos a las pruebas más terribles conseguirán padre e hija llegar a entenderse; él no puede comprender qué motivos puede tener ella para obcecarse en llevar esa vida tan dura y tan peligrosa, con tan pocas compensaciones. ¿Por qué su hija, teniendo posibilidades de llevar una vida mejor, se aferra a esa miserable granja en medio del infierno?

“(…) No me ayudarán a mejorar de vida, en el sentido material ni en el espiritual. ¿Y quieres saber por qué? Porque no existe esa vida mejor. Ésta es la única vida posible, y la compartimos con los animales, por cierto.”

El sufrimiento de los animales –más aún, la dignidad de los animales– es un tema omnipresente en la obra de Coetzee, como también lo es la violencia sorda e ineludible de su país natal. En cierto sentido, ambos son la misma cuestión. ¿Qué misericordia pueden esperar los animales de hombres que se matan entre ellos por su raza, por su sexo o por simple placer? ¿Cómo van a respetarse mutuamente las personas si son incapaces de tratar con dignidad a los animales que les alimentan? El sufrimiento de los animales, el sufrimiento de las personas; el primer juego de espejos de Desgracia.

Los espejos de Coetzee, capaces de deformar a las personas hasta que las vemos tal y como son realmente, reflejan desde distintos ángulos la idea central de la novela, y de buena parte de la obra del escritor sudafricano: la caída en desgracia, el desvanecimiento del mundo seguro y cotidiano en el que vivimos para dejar paso a la jungla que espera agazapada tras los delgados muros que nos protegen.

Cae en desgracia David Lurie, el culto seductor destruido por la vejez –o por el presentimiento de esta– y condenado al ostracismo por los que consideraba sus compañeros. Cae en desgracia su hija Lucy, la granjera blanca que ha perdido su lugar en un mundo en el que los conflictos raciales han volteado el orden social sin que pierda un ápice de injusticia y crueldad. Cae en desgracia la propia Sudáfrica, un país rico que estaba llamado a liderar el despertar de África, ahogado por la violencia y la miseria. Todos se aferraron a su propia idea, construida de espaldas a la realidad, de cómo se debe vivir la vida y ahora pagan por ello: por no ser capaz de renunciar a la juventud, por ser una mujer sola en un mundo de hombres, por los crímenes cometidos en el pasado en nombre del color de piel.

David, incapaz de comprender el nuevo orden del mundo, se refugia en su erudición, enfrascado en la redacción de un ensayo que a nadie interesa sobre Byron y su decadencia. A partir de ese momento, los fantasmas del poeta y de Teresa, su antigua amante, se pasean lastimosos por la Sudáfrica rural, lamentándose por sus respectivas caídas en desgracia: él ya no es el elegante seductor ni ella la hermosa joven que conquistó el corazón del poeta.

La intertextualidad es un arma poderosa en manos de Coetzee: Byron y Teresa unen sus voces a las de David, Lucy y el resto de personajes, acompañándoles en sus respectivos descensos a los infiernos, formando un coro que entona con voz profunda un lamento desolado y terrible, capaz de encoger el corazón del lector. Pero la prosa austera y precisa de Coetzee, pulida hasta hacerla casi transparente, tan alejada del dramatismo como del morbo, permite al lector moverse entre la violencia más sórdida y cruel como si fuera un personaje más, viviendo el drama como propio y, por tanto, desdramatizándolo. Como sucede con las tragedias de la vida real, cuando las padecemos en primera persona parecen menos terribles, ocupados como estamos en seguir adelante.

Imagino a Coetzee en su escritorio, repasando una y otra vez su manuscrito, tachando, eliminando todo lo superfluo, renunciando a cualquier recurso estilístico, destilando la historia en el alambique de su pluma hasta quedarse con el licor más puro, que también es el más fuerte. Un sorbito de esta novela basta para hacer tambalearse al más fuerte, pero, superada la primera impresión –el fuego bajando por la garganta, la opresión en el estómago–, la sensación es reconfortante y el gusto en el paladar, agradable.

El autor consigue ofrecer un fiel retrato de la terrible realidad social y política de Sudáfrica, es cierto, pero lo hace sin separarse ni un milímetro de la piel de sus personajes. Esto eleva Desgracia al nivel de obra universal, aplicable a cualquier persona, en cualquier país, en cualquier época. Es una novela sobre personas que tienen que vivir en un mundo que no comprenden, luchando contra fuerzas que les superan. ¿No es acaso en eso, precisamente, en lo que consiste la vida?

Así que no busquen un final feliz ni una moraleja edificante en Desgracia. No busquen una lección. Es una obra tan descarnada como la realidad; en la realidad no ganan los buenos, porque los buenos no existen. Sin embargo, a pesar de haberla leído con un nudo en la garganta, ninguna de las dos veces me ha dejado un sabor amargo. Como dice Lucy, “no existe una vida mejor”, pero los personajes de Coetzee, en algún recodo del camino, buscando esa vida, han encontrado su dignidad. Y quizá eso sea lo máximo a lo que podemos aspirar.